餐桌上所出現的辛香料,皆是世界歷史的縮影。

你是否想過,辛香料不只是調味,更是一段段歷史與文化的縮影?第 29 場名廚小聚與台灣美食技術交流協會合作,以菜餚為題,談「辛香料的組成與運用」,邀請台灣知名民族植物學者、現任林業試驗所研究員與自然保育與環境資訊基金會董事的董景生博士,與米其林綠星餐廳 EMBERS 主廚暨創辦人郭庭瑋(Wes),從植物生長環境,揭開東南亞與歐洲香料文化的形成脈絡。

香料是人類史的重要主角

在香料成為瓶罐中的調味料之前,都是大地的植物,擔任主持人的台灣美食技術交流協會理事長徐仲先為這場座談破題:「若將辛香料區分為新鮮香草(Herb)與乾香料(Spice),要如何應用?」董景生將這個提問,回溯至宏觀格局——香料的歷史,「菜餚中出現的香料並非偶然,而是『歷史的必然』,在台灣也是如此。」

香料是植物的二次代謝物,其中的精油能抵抗蟲害,也讓人類感受到獨特風味。董景生以家家戶戶皆有的「胡椒」為例,胡椒、肉豆蔻與丁香是調味與醃肉去腥的必需品,為了長期使用而做成乾香料,透過貿易從印度頻繁運往歐洲,直到 15 世紀這條通商陸路被腓尼基人阻斷,香料斷絕也造就了後續哥倫布航海等地理大發現。

董景生將辛香料區分為新鮮香草(Herb)與乾香料(Spice),並從香料的國際運輸帶出地理大發現等歷史事件。

16 至 17 世紀,歐洲掠奪香料的戰場轉至東南亞。因地理環境之故,東南亞擁有不同類型的香料與香草植物,像是樹皮、種子、果實等部位會製作成乾香料,葉片與嫩莖則會成為香草。以幅遠廣闊的印尼群島為例,隨著生物地理學中的「華萊士線」(Wallace's Line)區分,西邊如馬來半島較為潮溼,就會產生新鮮香草;東邊包括香料群島(東印度群島)在內,就是以樹為主的乾燥香料。

而半島東南亞(中南半島陸域)的新鮮香料如打拋葉、檸檬葉、香茅,藉由華人帶去了島嶼東南亞(南洋群島)形成共同文化圈,衍生出「娘惹文化」,將胡椒、肉豆蔻與丁香像咖哩一樣混在一起,與薑黃、檸檬香茅與香蘭等味道混融。

島嶼東南亞則是以胡椒、肉豆蔻與丁香為主,胡椒則是東南亞最重要的香料,像是婆羅洲的沙勞越、柬埔寨貢布(Kampot)胡椒,都已經建立了品牌識別。此外最近常被討論的粉紅胡椒則屬於漆樹科,台灣中南部海邊也可常見到這個外來種。

粉紅胡椒形似胡椒,但它屬於漆樹科而非胡椒科。

在台灣,原住民是香料富翁

至於台灣的乾香料運用,常見黑胡椒與白胡椒兩種,閩客料理中的黑白胡椒皆是進口。原住民的香料史則與主流香料史並行,獵人打獵同樣需要去腥保存肉類,就會利用胡椒科的台灣胡椒、樟科的馬告與山肉桂、芸香科的食茱萸、漆樹科的山鹽青調味。而山胡椒也是台灣最有名的原住民香料,語言學上通稱「馬告」,分佈範圍從東喜馬拉雅山到中南半島的部分地區,中南半島稱之為「山雞椒」,雖然在各國有不同的用途(例如泡茶),但在台灣已經變成馬告雞湯這樣的制式化料理,如果在台灣缺稀,也會拿中國的種類來替代。

而董景生也大力推薦布農族保存肉類常用的「山肉桂」,檸檬烯含量比其他胡椒多。還有同樣受到歡迎的「食茱萸」,葉子具有柑橘香氣,果實像胡椒一樣有辛辣味,全株皆可使用。另外「山鹽青」會分泌鹽類,其芒果清香也可以為食物增加風味。

台灣的香料使用,也是文化共融的證明

其實,台灣的唇形科與繖形科香草,與歐洲地區息息相關,像是歐洲的甜羅勒與台灣的九層塔,以及東南亞的打拋(聖羅勒),皆具有相同的芳香環元素,但隨著季節採收、乾燥方式不同,又會出現各式各樣的風味與使用方法。不同族群的人透過長久的試驗,皆找出安全可食的料理方式,並慢慢建構出商業模式。像是打拋葉在印度非常容易取得,還會放在茶包裡。

繖形科在台灣常見的是香菜、芹菜與原住民的山芹菜和刺芫荽,在歐洲則是茴香與蒔蘿。茴香早期就引進台灣,客家人將它做成炸食料理。山芹菜也常出現在原住民的火鍋與野菜湯。

隨著新住民的移入,也帶來假蒟葉等更多香料,煮海鮮與炸肉都會使用,而總結台灣的香料族群文化,可大略歸納為閩客使用東南亞的乾香料(如胡椒)、原住民就地取材的香料與香草,而新住民則帶來更多新的種類,三者透過文化交融,各自再長出新面貌。

料理人的植物學

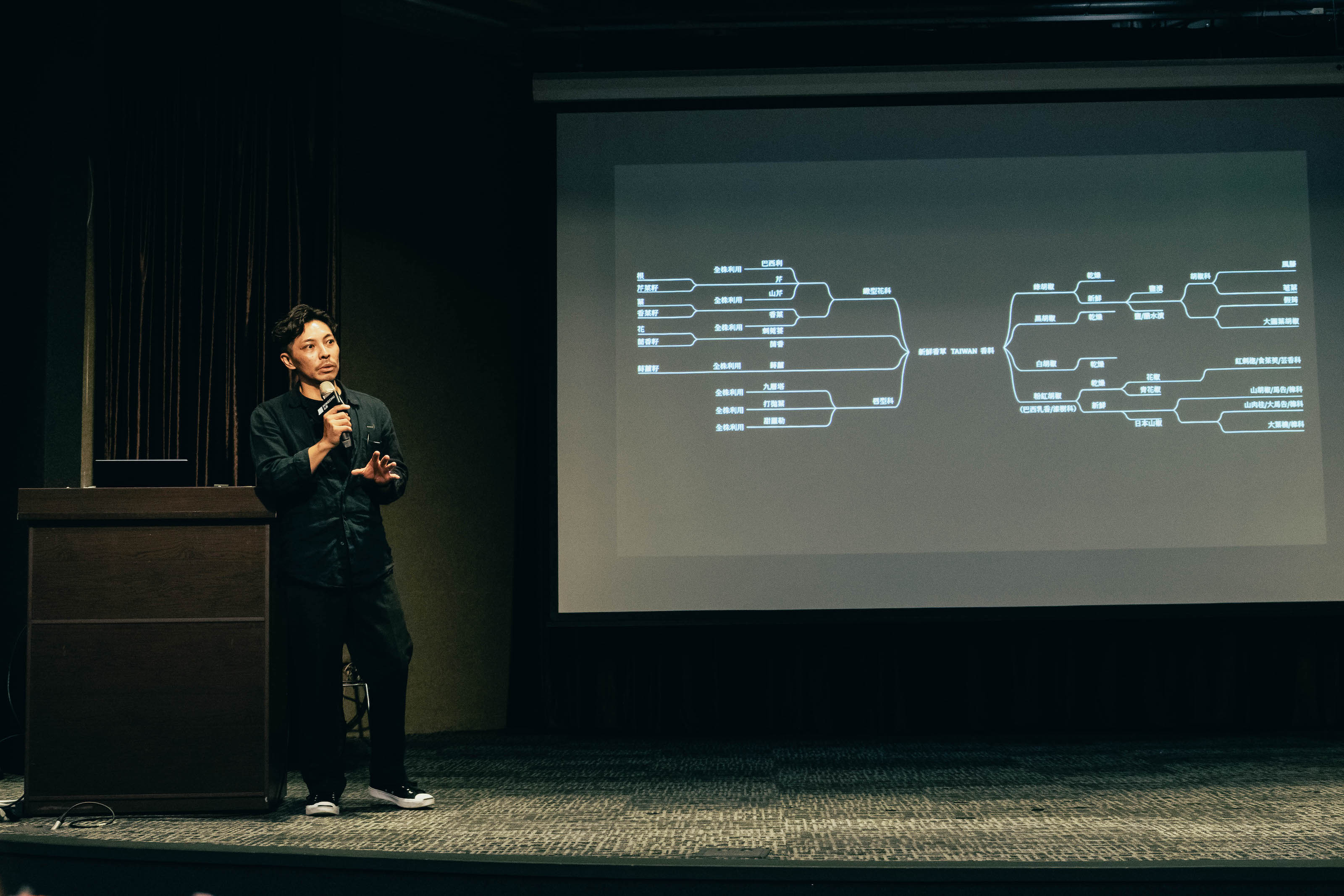

「面對這麼多植物,我到底要怎麼有效率地記得它們?」第二段講者郭庭瑋一語道出每位餐飲人的心聲。他將多年來的研究用心智圖架構展現,以線性的思考推理,來確認自己對某個香料或香草植物的「想要」跟「需要」。

郭庭瑋將香草與香料用生物科別分類,再依處理和利用方式向下細分。

至於料理時,對這些香料與香草的需求是「裝飾」或「調味」?如何應用?郭庭瑋只有一個建議:相信你的味覺。以香料中最常見的胡椒來分類,可分為綠、黑、白、粉紅,而大多數人見到的都是乾燥後進口的狀態。近年台灣也有農場在種植生產,而郭庭瑋的作法是直接跟小農購買新鮮胡椒串,生產端可降低加工成本,餐廳端也可自由運用。

除了單純以乾燥狀態呈現的黑白胡椒,綠胡椒則有乾燥也有新鮮的,新鮮的綠胡椒隨著進口源頭而有不同的保存方式,例如柬埔寨會以鹽乾漬,歐洲則會以鹽水加點醋浸漬。若是在台灣取得,郭庭瑋的餐廳會以鹽水浸漬真空保存,不但可維持色澤也能久放。

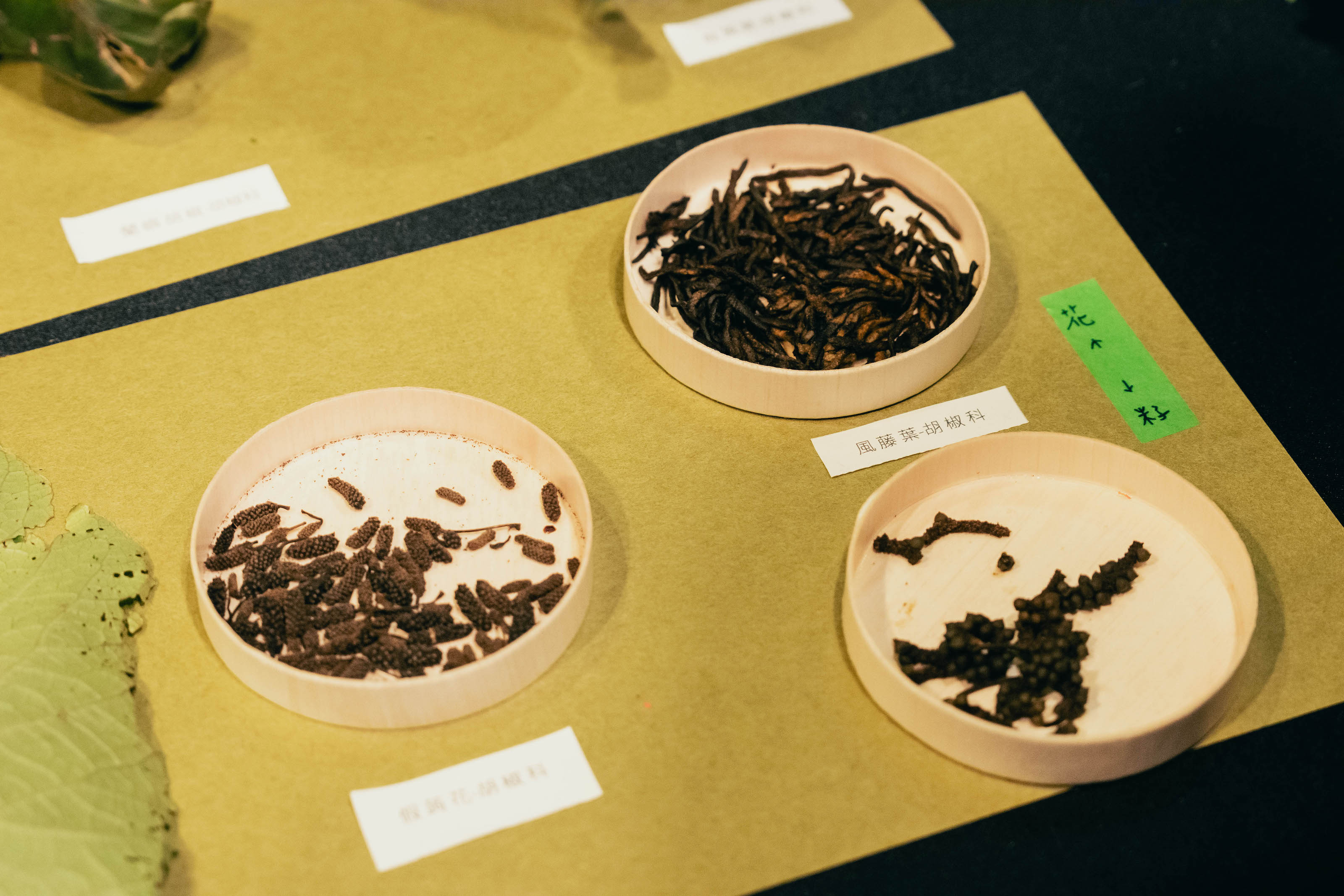

「料理的時候,香料櫃永遠缺一種香料,香草永遠需要多幾種。」他也打趣說自己研究香料與香草的原因,就是這麼簡單。他建議大家在做植物研究,可先以「科屬」分類開始延伸,例如從胡椒的「胡椒科」開展,便能繼續看到另外 4 個常見的胡椒科——風藤、荖葉、假蒟、大圓葉胡椒。像是風藤跟荖葉味道微相似,假蒟在郊山也能看到。

風藤跟荖葉味道微相似,都屬於胡椒科。

至於漆樹科的粉紅胡椒,以乾燥與新鮮區分。乾燥的花椒與青花椒雖然屬於芸香科,也會因「椒」字被放進圖譜。刺蔥同屬於芸香科,郭庭瑋在山邊找到開花結果的刺蔥,意外發現果實如花椒般嚐起來帶有麻感,柑橘香鮮明,也就是所謂的「刺蔥籽」,有些部落會採擷至市場做成調味鹽或乾燥香料兜售。若順著科屬繼續查找,會發現新鮮日本山椒也入列了,但價格昂貴,這時可回溯之前的分類,去找氣味相似但價格平實的刺蔥植株替代。

郭庭瑋 10 年前在部落尋找所謂的「馬告」,才知道泰雅族跟布農族說的馬告其實不同,原來布農族的馬告是山肉桂(大馬告),果實為橢圓形。如果繼續往南探索,魯凱族與排灣族還會使用一樣是樟科的「大楠葉」,雖然沒有明確的香氣,但咀嚼後有肉的風味,烘乾後應用在湯裡可提鮮。

郭庭瑋從乾燥的香料開展研究,最後卻兜回這些植物的新鮮用途,這也跟進口與在地採集與否有關。而使用乾燥或新鮮的決定權終究在自己手上,如果新鮮的不適口,那就試著乾燥、水萃、油萃取其風味,反之亦然。

新鮮香草的樂趣在於全株使用

若順著董景生的分類,回到新鮮香草的繖形科與唇形科,繖形科簡分成芹、香菜、蒔蘿與茴香。巴西利(歐芹)、芹、山芹都有個相似的味道;香菜與刺莞荽葉子形態雖然不同,味道卻接近,刺莞荽葉子甚至比香菜更有口感,這也是他從新住民得到的新發現。常見的唇形科有九層塔、打拋與甜羅勒,許多人會用九層塔取代甜羅勒,或是取代打拋來做打拋豬料理。

郭庭瑋也幫大家加註了是否可全株利用的提醒,以及細分根、葉、花、籽的細用方式。而歐洲的綜合香料中,常會看到茴香籽、香菜籽、芹菜籽等香草種子。有趣的是,香草結籽又會變成香料,籽又是種很適合油萃的選項,在料理中可以化解葉子的草青味。

香草籽適合用來油萃,在料理中可以化解葉子的草青味。

說到底,無論用什麼方式區分香料,為了追求味道平衡,最後都會混用進料理中,像是製作青醬就會想加點胡椒進去,才能讓風味更飽和。乾燥、油萃、水萃、新鮮使用等,都是香料與香草使用上的總和。

若要為應用下結論,郭庭瑋認為香草就是根莖花果芽等部位的全利用;香料則會看單一部位,但回溯其全株部位,也有其特殊可用之處。因此,郭庭瑋向農場購買馬告時,順便會買回一大把葉子,無論是配茶或做醬汁,都能出現有趣的差異。他與團隊也籌備了專門研究植物風味的刊物《iá 野植風味學》,將植物的風味學拆解分類與圖說,好好梳理台灣的在地植生風味。

人類因探索食物而精彩

會後有觀眾詢問,能否在台灣建立特殊香草與香料植物的種植系統,讓商業與永續可齊頭發展?郭庭瑋以自身經驗回答,表示台灣的供需尚未達到平衡,因此最好的做法就是順應在地的時序發展,「有什麼用什麼」,料理應用的重點應放在人身上,而非寄託於特殊的植物。

另外是如何在野植的食用與使用上合乎法規?董景生表示,在民族植物學的角度,植物的毒也是藥,像是姑婆芋被認知有毒,但相似的蘭嶼姑婆芋卻是可以吃,只不過需要複雜的處理程序來除去毒性。史前出土的遺跡中,也發現古人處理芋頭毒性的過程。現代人在定義「好吃」這件事,都是經過長久的適應跟學習、與時俱進,而法規是配合現代的需求。

部落對於野植的認知與都市人不同,像是月桃就是立法單位當時沒想到的植物,必須透過民族植物學與科學傳播才得以解禁。而今天講的香草與香料都已通過食藥署評估,但國民仍擁有食物的決定權,否則我們的食物只會剩下超商架上的商品,這對國民健康是倒退的做法。

最後,徐仲回到這系列的主題,延伸如何在國內外餐飲做出細緻的「台灣感」?這也扣合這次香草與香料的使用主題,如何以「代換」的方式做出類似風味,甚至可以藉由植物的原生風味帶出台灣味。兩位講者也推薦《舌尖上的東協》、《舌尖上的香料史》、《香料入門教科書》、《iá 野植風味學》、《舌尖上的演化》、《沙茶》等書給大家參考,期待能為餐飲的學識上添增不一樣的宏觀見解。

名廚小聚贊助夥伴

官方指定咖啡合作夥伴|NESPRESSO Professional

.jpg)

頂級咖啡膠囊首選品牌,致力為星級飯店、精緻餐飲及辦公室企業客戶提供多元的商用咖啡方案,滿足顧客對於高品質咖啡的需求。並於 2022 年正式獲得 B 型企業認證™,以行動實踐每一杯咖啡的永續正向價值!

產業夥伴|Olitalia 奧利塔

(1).jpg)

義大利 Olitalia 奧利塔橄欖油在台深耕超過 20 年!最新推出採用環保包裝的「 FRIENN 高溫專用葵花油」,更輕巧便利,油品耐高溫及穩定,兼具身體健康和環境友善,是居家及餐廳常備不可缺少的食用油!

產業夥伴|inline 樂排

.jpg)

自 2015 年成立以來,inline 致力成為餐廳最可靠的數位夥伴。透過智能化的營運管理解決方案,涵蓋線上訂位、排隊候位、桌位調度、外帶外送及會員經營的全方位服務,有效提升營運效率,讓團隊能專注於料理本身與服務體驗。

產業夥伴|台灣原生藻琴酒

.jpg)

將原生海洋生物轉譯為可飲的風土語言。源自農科院專利萃取純化技術,將台灣原生藻獨家應用於蒸餾琴酒,並嚴選台灣小農耕作的養身食材,入口鹹鮮、酒體圓潤、尾韻甘甜,用在地與多元融合出每一款地酒概念的風格琴酒。

產業夥伴|百鮮企業

.jpg)

經營者林裕閔被譽為「台灣粉王」,百鮮以天然辛香料起家,產品橫跨高湯粉、辛香料兩大領域,經營辛香料及調味粉的生產 37 年,專業風味研發,百鮮版圖跨足了海外多國,並累積數百項口味的研發資料庫,順應潮流的演進,持續不斷拓展新商品。